Presse // 6. Mai 2013

Eine Pflanze hilft beim Ölsparen

Die schneebesenartigen Haarstrukturen einer Wasserpflanze könnten den weltweiten Rohölverbrauch künftig um bis zu ein Prozent senken. Das zumindest ist das Ziel eines Bionik-Projektes des Nees-Institutes für Biodiversität der Pflanzen an der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und hochkarätigen Partnern aus der Wirtschaft.

Dabei soll der sogenannte Salvinia-Effekt®, die Fähigkeit eines Schwimmfarnes, dauerhaft eine Luftschicht unter Wasser zu halten, als Vorbild für die Entwicklung eines speziellen Schiffsanstrichs dienen. Der Großteil der Güter wird heutzutage mit Schiffen rund um den Globus transportiert.

In der Schifffahrt gehen bis zu 70 Prozent der Antriebsenergie durch die Reibung des Wassers am Schiffsrumpf verloren. Dieser Energieverlust lässt sich um etwa zehn Prozent reduzieren, wenn Rumpf und Wasser durch eine Luftschicht voneinander getrennt sind. Um diesen Effekt nutzbar zu machen, muss die Luftschicht dauerhaft auf der Rumpfoberfläche erhalten bleiben.

Helfen sollen nun Mutter Natur und die Bionik. Die Querschnittswissenschaft vereint Biologie und Technik. Im Mittelpunkt steht das Lernen von der Natur, deren Funktionsprinzipien in Milliarden Jahren evolutionärer Entwicklung optimiert wurden und Ideengeber für nachhaltige und innovative Anwendungen sind.

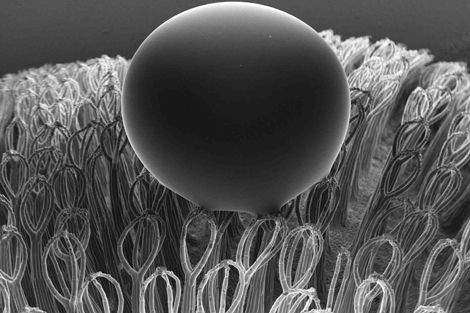

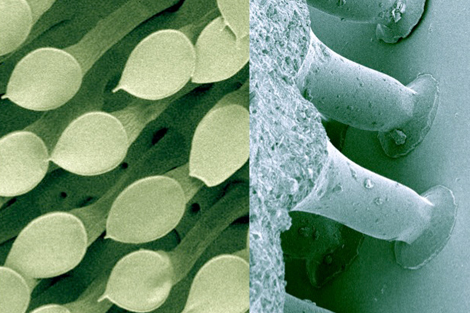

Bei diesem Vorhaben wollen die Projektpartner die Fähigkeit zahlreicher Pflanzen und Tiere nutzen, die beim Untertauchen von einer Luftschicht überzogen, die dafür sorgt, dass diese beim Auftauchen absolut trocken sind. Verantwortlich für die Lufthaltung sind meist feine Haarstrukturen, die je nach Pflanzen- oder Tierart sehr unterschiedlich beschaffen sind.

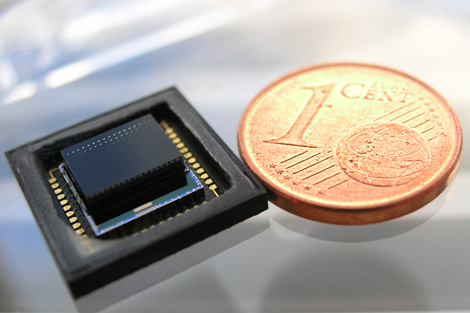

Im Projekt sollen die komplexen Strukturen der Luft haltenden Oberflächen untersucht und die zugrunde liegenden Funktionsprinzipien aufgeklärt werden. Neben der morphologischen und biomechanischen Charakterisierung spielt die strömungsmechanische Untersuchung mittels hochauflösender Micro Particle Image Velocimetry eine zentrale Rolle.

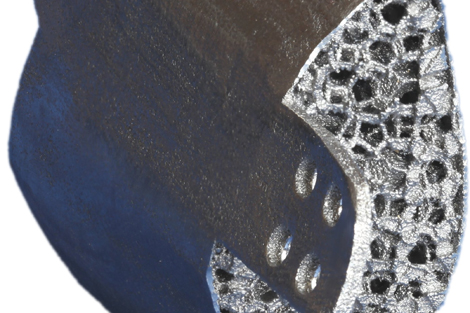

Aus den gewonnenen Erkenntnissen soll nach Projektende in enger Zusammenarbeit mit den Industriepartnern, wie den Blohm- und Voss-Nordseewerken, der Prototyp einer unter Wasser Luft haltenden Schiffsbeschichtung nach dem Vorbild der Natur entwickelt werden. Der bisherige Ansatz anderer Wissenschaftler und der Industrie zur Nutzung der reibungsreduzierenden Eigenschaften einer Luftschicht basiert darauf, feine Luftbläschen mittels Kompressoren aktiv unter den Schiffsrumpf zu blasen. Das kostet zusätzliche Energie.

Bei den in diesem Vorhaben untersuchten biologischen Vorbildern wird eine Luftschicht aufgrund der Geometrie und Oberflächenchemie der Strukturen rein passiv über Zeiträume von bis zu mehreren Monaten gehalten. „Gelingt der Transport dieses Natur-Phänomens in die Technik, könnten Reedereien wegen der Treibstoffersparnis signifikant Kosten reduzieren. Zugleich profitiert wegen des sinkenden Verbrauchs und Schadstoffaustoßes die Umwelt“, sagt Professor Dr. Wilhelm Barthlott vom Nees-Institut dazu.