Nachrichten mit Nachhall

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.

Albert Einstein, Physiker

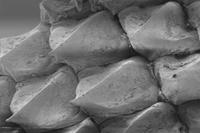

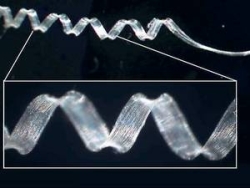

Bionik ist das anwendungsorientierte Zusammenspiel von Wissenschaft und forschenden Unternehmen. Ihre Ergebnisse zielen auf Innovationen nach dem Vorbild der Natur. Sie sollen immer das Potenzial haben, Ideengeber für ein besseres Morgen zu sein. Solchen erfolgreichen Lösungen schaffen Nachrichten mit Nachhaltigkeit.