Presse // 6. May 2013

Parasiten als Dübelvorbild

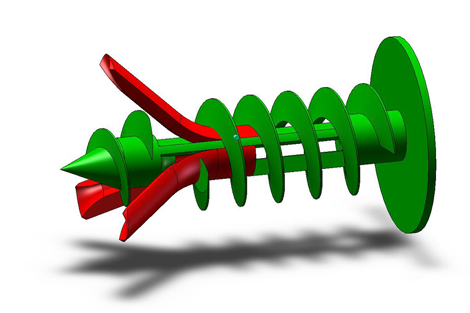

Parasiten gehören zu den unbeliebtesten Organismen. Beim Bionik-Projekt "BioFix" der fischer Unternehmensgruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen haben sie aber dabei geholfen, innovative Befestigungs- und Fügelösungen für Leichtbausysteme in der Bauindustrie zu entwickeln.

Bionik vereint Biologie und Technik. Im Mittelpunkt steht das Lernen von der Natur, deren Funktionsprinzipien in Milliarden Jahren evolutionärer Entwicklung optimiert wurden und Ideengeber für nachhaltige und innovative Anwendungen sind.

"Die Natur präsentiert uns viele Lösungen, die wir verstehen und für unsere Zwecke erfolgreich nutzen können", sagt Dr. Joachim Schätzle, Forschungschef der fischer Unternehmensgruppe: "Mit unserem Forschungsprojekt BioFix und dessen Folgeprojekt erforschen wir hier bei fischer die Befestigungslösungen, die in der Natur bereits erfolgreich funktionieren und passen diese an unsere technischen Anforderungen an. Das hat uns für die Entwicklung neuer Wirkprinzipien inspiriert. Einzelne Ergebnisse konnten wir bereits erfolgreich bei der Weiterentwicklung unserer Produkte umsetzen."

In dem Projekt wurden zunächst biologische Befestigungs- und Fügesysteme sowie deren Wirkprinzipien identifiziert und analysiert. Als biologisches Vorbild für minimalinvasive Befestigungs-systeme wurden parasitäre Organismen herangezogen.

Die für ihr "Zirpen" bekannten Zikaden zum Beispiel bohren sich mit ihren Mundwerkzeugen durch die Blattoberfläche hindurch, um Pflanzen-säfte zu saugen. Dabei kommt es zu einer temporären Verankerung im Pflanzgewebe. Die Veranke-rungsstrukturen standen dabei im Fokus der Untersuchungen. Anschließend wurden nach den gewonnenen Erkenntnissen innovative Leichtbaubefestigungssysteme entwickelt.

"Dank der energetischen Modernisierung sind viele Wände heute aus einem weicheren Material. Wärmedämmverbundsysteme und Gipskartonplatten machen es herkömmlichen Dübel zunehmend schwerer, Halt zu finden", berichtet Markus Hollermann. "So wurde ein Dübel entwickelt, der sich in der Wärmedämmschicht, fixieren kann – nach dem Vorbild der Natur", ergänzt Felix Förster.

Das Forschungsergebnis im Rahmen ihrer Abschlussarbeit bescherte den beiden Studenten und Mitgliedern des Bionik-Kompetenznetzwerks BIOKON auch den „Internationalen Bionic-Award 2010“ und machte beide kurz danach zu Unternehmern. „Wir entschlüsseln die Natur für Sie!“ Mit diesem Motto haben die beiden ihr eigenes Unternehmen "die Bioniker" in Bremen gegründet.

Neue mit Hilfe der Natur entwickelte Befestigungslösungen, im und für den Leichtbau, könnten diesen sinnvoll unterstützen oder erst ermöglichen. Darüber hinaus zeigen Erfahrungen aus anderen bionischen Entwicklungsprojekten, dass sich, bedingt durch die Andersartigkeit des Innovationszugewinns, nicht selten zusätzliche und ergänzende Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten ergeben.

Und ganz nebenbei haben die Parasiten als Vorbild dabei geholfen, ein ganz neues Unternehmen zu gründen.