Uncategorized // 19. July 2014

Eine Haut lässt die Muskeln spielen

Ungeahnte Kräfte entwickelt eine künstliche Haut, die ein Team um Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam jetzt präsentiert. Die Forscher haben eine Membran hergestellt, die sich sehr schnell aufrollt, wenn sie in Kontakt mit den Dämpfen organischer Lösungsmittel wie etwa Aceton kommt. Mit der Folie – Fachleute sprechen von einem Aktuator – ahmen sie biologische Strukturen nach, die sich wie die Venusfliegenfalle oder die Deckel der Samenkapseln von Mittagsblumen bei einem Reiz von außen bewegen. Dabei kommt ihr Aktuator den biologischen Vorbildern besonders nah, weil die Forscher darin erstmals zwei Designprinzipien anwendeten, die Materialwissenschaftler bisher nicht für solche Systeme nutzten: Zum einen konzipierten sie die Membran so, dass deren Oberseite hart ist, das Material darunter aber allmählich weicher wird. Zum anderen wird die Folie von Poren durchzogen, die dem Lösungsmittel einen raschen Zugang in die Membran gewähren. Daher reagiert diese auf den äußeren Reiz schneller als andere Aktuatoren. Solche Materialien könnten als künstliche Haut und Muskeln etwa für Roboter dienen, eignen sich aber auch als Sensoren.

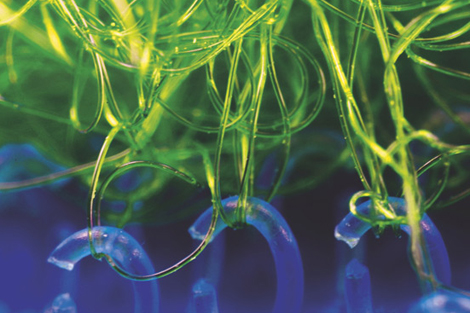

Pflanzen kennen keine Muskeln, viele sind trotzdem ziemlich rührig. So öffnen sich die Samenkapseln der Mittagsblume, wenn sie nass werden, wenn die Bedingungen also günstig sind, damit die Samen gedeihen können. Sobald die Kapseln trocken fallen, schließen sich die Deckel wieder. Die Aussicht auf eine erfolgreiche Fortpflanzung, verdankt die Mittagsblume der ausgeklügelten Struktur der Kapseldeckel: Da deren Unterseite anders als die Oberseite Wasser aufnehmen kann und dabei aufquillt, klappen die feuchten Deckel auf, während sie sich im trockenen Zustand wieder zusammenfalten. Ganz ähnlich funktioniert der biomimetische Aktuator, den ein Team um Jiayin Yuan, Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, entwickelt hat.

„Unsere Membran reagiert auf einen äußeren Reiz gut zehnmal schneller als bisherige Polymer-Aktuatoren“, sagt Jiayin Yuan. „Sie führt zudem eine größere Bewegung aus.“ Dabei übt die Membran eine Kraft aus, mit der sie etwa da zwanzigfache ihres eigenen Gewichts anheben kann. Und sie funktioniert sogar dann noch fast tadellos, wenn ihr die Forscher ziemlich zusetzen: Erst kühlen sie das Material mit flüssigem Stickstoff zwei Stunden lang auf minus 190 Grad Celsius, erhitzen es anschließend einen ganzen Tag lang auf plus 150 Grad Celsius und pressen es dann noch mit einer Tonne pro Quadratzentimeter. Zwar büßt die Membran bei dieser Tortur ein wenig an Reaktionsgeschwindigkeit ein, funktioniert aber immer noch besser als alle vergleichbaren Polymer-Aktuatoren, die sich beim Kontakt mit einer Flüssigkeit bewegen.

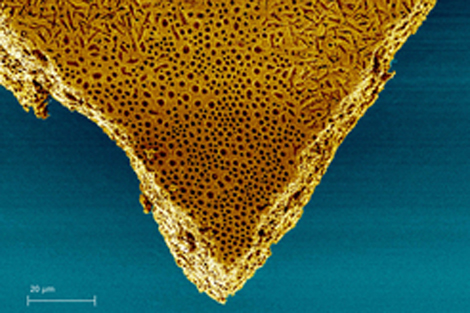

Ein Gefälle im Grad der Vernetzung und Poren machen den Unterschied

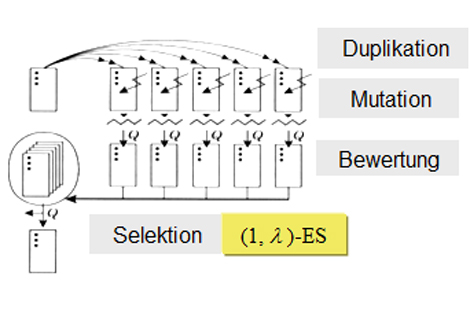

Materialwissenschaftler verfolgten bereits verschiedene Ansätze, um biomimetische Aktuatoren zu entwickeln, die sich also wie biologische Vorbilder verhalten. Bisher kamen sie dabei jedoch nicht an das natürliche Vorbild heran. Wie bei den mechanischen Teilen von Pflanzen macht auch hier die Struktur des Materials den Unterschied. „Unsere Membran weist einen Gradienten, also eine Gefälle im Grad der Vernetzung auf, und ist außerdem porös“, sagt Jiayin Yuan. „Dank dieser beiden Strukturmerkmale, reagiert unser Aktuator schnell und mit einer großen Bewegung.“ Bisher bestehen viele solcher Aktuatoren dagegen aus zwei Schichten, die unterschiedlich viel Flüssigkeit aufnehmen. Solch eine Materialkombination kann aber nur relativ kleine Bewegungen ausführen, und ist dabei sogar noch langsam. Viele dieser Systeme lassen sich auch nur aufwändig herstellen, einige gehen zudem kaputt, wenn sie zu heiß oder trocken werden.

Ihren besonders leistungsfähigen Membran-Aktuator erhalten die Forscher, indem sie zunächst in einer entsprechenden Lösung eine Membran aus einem ionischen Polymer erzeugen. In diese Folie eingelagert sind voluminöse Säulen-Moleküle, die mögliche Anknüpfungspunkte zu den ionischen Polymeren tragen. Die molekularen Säulen und Ketten vernetzen die Forscher nun mit einer Ammoniaklösung, die die Anknüpfungspunkte der Säulen aktiviert. Der Clou dabei: Die Forscher gewähren der Ammoniaklösung nur von einer Seite Zugang zu der Membran, weil diese auf einer Glasunterlage liegt. Die Lösung sickert also nur langsam von oben in die Folie ein. Daher verknüpft sie die Komponenten an der Oberseite stark, aber immer weniger, je tiefer es in die Membran hineingeht. Die wässrige Ammoniaklösung hat darüber hinaus noch einen anderen Effekt: Sie hinterlässt auch die Poren in der Folie.

Durch die Poren breitet sich der Dampf des Lösungsmittels wie etwa des Acetons schlagartig in der Membran aus. An der Oberseite, die stark vernetzt und hart ist, richtet die organische Treibstoff des Aktuators allerdings nicht viel aus. In Richtung der Unterseite dagegen immer mehr: Dort löst es das ionische Polymer und lässt das Material aufquellen – die Membran biegt sich.

Die Membran kann zwischen verschiedenen Lösungsmitteln unterscheiden

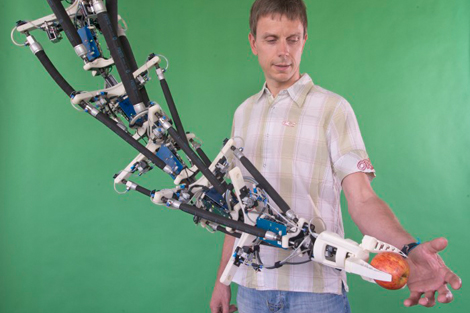

Solche Aktuatoren könnten überall dort nützlich sein, wo ein Material mit einer Bewegung auf einen äußeren Reiz reagieren soll. So könnte eine Membran wie diejenige des Teams um Jiayin Yuan, an dem auch Forscher des Helmholtz-Zentrums Berlin beteiligt waren, Robotern gleichzeitig als künstliche Haut und Muskel dienen. Ihr besonderer Charme läge darin, dass für die Bewegung keine Energie extra aufgewendet werden müsste. Die würde vielmehr der Reiz selbst liefern.

Eine weiteres ziemlich unerwartetes Einsatzgebiet der Membran kam den Forschern in den Sinn, während sie verschiedene Lösungsmittel zum Antrieb des Aktuators testeten: „Die Membran reagiert sehr charakteristisch auf jedes Lösungsmittel, das wir verwendeten – sowohl in der Stärke der Bewegung als auch in der Reaktionszeit“, erklärt Jiayin Yuan. „Sie eignet sich also sehr gut als Sensor, der zwischen verschiedenen organischen Lösungsmitteln unterscheiden kann.“

Die Forscher des Potsdamer Max-Planck-Instituts wollen ihr Material nun weiterentwickeln. Sie arbeiten etwa an einem Aktuator, der nicht durch ein Lösungsmittels motiviert wird, sondern durch Licht. Und auch darin sieht Jiayin Yuan nur eine der Chancen, die sein Forschungsgegenstand bietet: „Wir wollen zeigen, dass polyionische Flüssigkeiten Anwendungen ermöglichen, die mit anderen Materialien nicht denkbar sind.“