Best Practices // 1. August 2014

Der Prachtkäfer macht’s vor: mit Infrarotsensoren Großbrände verhindern

Bionik-Innovation

Waldbrände verursachen allein in der Europäischen Union (EU) jedes Jahr Schäden von 2,5 Milliarden Euro. Um zerstörende Großfeuer künftig durch ihre frühere Erkennung und Bekämpfung verhindern zu können, werden in einem vom Institut für Zoologie der Universität Bonn geführten Bionik-Projekt neuartige technische Sensoren entwickelt. Das natürliche Vorbild wurde bei feuerliebenden Insekten wie dem Prachtkäfer gefunden. Sie können mittels spezieller Infrarotrezeptoren das Feuer „spüren“. „Eine effektive Früherkennung kann helfen, die Entstehung von verheerenden Großbränden zu verhindern. Neuartige bionische Infrarotsensoren, die im Rahmen des Projektes auch nach dem Vorbild des Prachtkäfers entwickelt werden, sollen künftig dabei helfen", erklärt Projektchef Professor Helmut Schmitz von der Uni Bonn. Gibt es weniger Brände, vermindern sich auch die schädlichen Rauchgase – damit wird neben der Tier- und Pflanzenwelt zugleich die Atmosphäre geschont.

Technische Anwendung

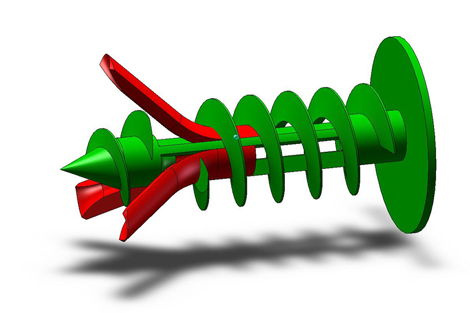

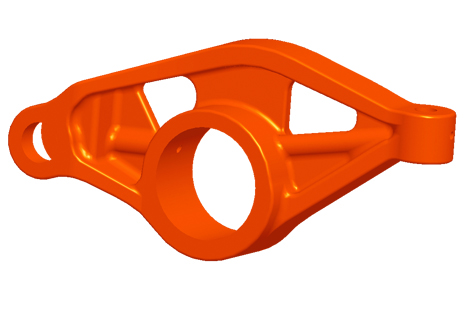

Die neuartigen bionischen Sensoren zeichnen sind durch die relativ einfache Bauweise, die kostengünstige Herstellung, die starke Miniaturisierung des einzelnen Sensorelements und eine geringere Störanfälligkeit aus. Das garantiert die Herstellung robuster sowie kostengünstiger Feuermelder und die Produktion von Feuer- sowie Hitzedetektoren in Gebäuden und Fahrzeugen. Kostengünstige wärmebildgebende Sensoren könnten zudem als Nachtsichtassistenten in Automobilen, Infrarotsichtgeräten für Feuerwehreinsätze sowie der Grenzüberwachung und Minensuche eingesetzt werden. Weitere Anwendungsfelder sind Diagnoseverfahren in der Medizin, Temperaturüberwachung in der Industrieproduktion oder die Qualitätssicherung im Baugewerbe. Beispielsweise ermöglichen kostengünstige Infrarotsichtgeräte, dass Hausbesitzer selbst Wärmeleckagen ihrer Häuser ermitteln und Verbesserungen an der Dämmung durchführen können. Dies hilft bei der Energieeinsparung im privaten Bereich.

Bionisches Funktionsprinzip

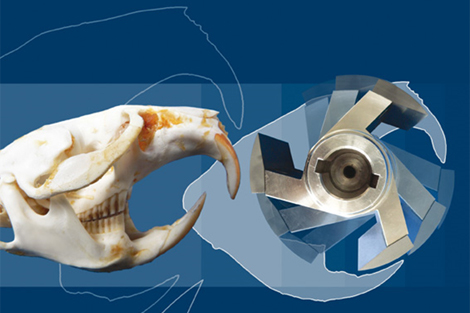

Bestimmte Insekten fliegen gezielt Waldbrände an, um die durch das Feuer entstehenden Nahrungsressourcen und geeignete Überlebensbedingungen für ihren Nachwuchs nutzen zu können. Ein Beispiel ist der Prachtkäfer der Gattung Melanophila. Dieser Käfer verfügt über zwei Sensorarrays von jeweils etwa 70 photomechanischen Infrarotrezeptoren. Die thermo-mechanischen Eigenschaften der Infrarotstrahlung absorbierenden Strukturen werden mit modernen materialwissenschaftlichen Methoden untersucht, um die Wirkmechanismen auch im Mikro- und Nanobereich zu entschlüsseln. Die absorbierte Infrarotstrahlung wird in ein mikromechanisches Ereignis umgesetzt, das von einer hochempfindlichen mechanosensitiven Sinneszelle gemessen wird. Mit den an den biologischen Infrarotrezeptoren gewonnenen Ergebnissen sollen Prototypen technischer photomechanischer Infrarotsensoren hergestellt werden.

Vorbild aus der Natur

Die Gattung der Prachtkäfer stellt mit über 15.000 Arten eine der größten auf der Erde dar. Einige Arten haben sich Waldbrände spezialisiert – wenn sie einen aufspüren, beginnen sie sofort mit der Paarung. Im Waldbrandgebiet werden die Eier dann im verbrannten Holz abgelegt. Die Larven fressen dann das brandgeschädigte Holz, in dem es zudem kaum Fressfeinde gibt.

>> Zahlen <<

2,5 Milliarden Euro: Kosten der Schäden, die allein in der Europäischen Union (EU) jährlich durch Waldbrände entstehen.

0,02 nm beträgt der Durchmesser der Kutikulakugeln der IR-Rezeptoren von feueraufspürenden Prachtkäfern. Das ist weniger als bei einem feinen Haar.